Pages scientifiques 2010

Modeling DNA excitons

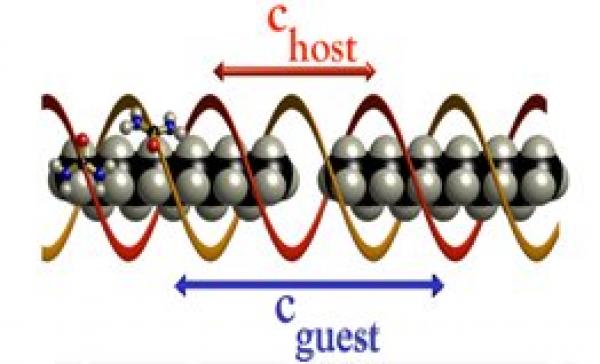

We have modeled the Franck-Condon excited states of DNA duplexes and G-quadruplexes. Our calculations were performed in the frame of the exciton theory combining molecular dynamics simulations (collaboration with Richard Lavery and Krystyna Zakrzewska) and data from quantum chemistry (atomic transition charges for the calculation of dipolar coupling). The most important outcome is that, despite conformational disorder, the dipolar coupling alone induces delocalization of the excitation energy over several bases. The extent of delocalization depends on the base sequence; it increases when going from AT duplexes to GC duplexes and is relatively higher in G-quadruplexes.

Optical properties of guanine nanowires: experimental and theoretical study,

P. Changenet-Barret, E. Emanuele, T. Gustavsson, R. Improta, A.B. Kotlyar, D. Markovitsi, I. Vaya, K. Zakrzewska and D. Zikich

J. Phys. Chem. C 114 (2010) 14339–14346

Exciton states of dynamic DNA double helices: alternating dCdG sequences,

E. Emanuele, K. Zakrzewska, D. Markovitsi, R. Lavery and P. Millie

J. Phys. Chem. B 109 (2005) 16109-16118

UV spectra and excitation delocalisation in DNA: influence of the spectral width,

E. Emanuele, D. Markovitsi, P. Millié and K. Zakrzewska

ChemPhysChem 6 (2005) 1387-1392

Influence of conformational dynamics on the exciton states of DNA oligomers,

B. Bouvier, J.P. Dognon, R. Lavery, D. Markovitsi, P. Millié, D. Onidas and K. Zakrzewska

Z Phys. Chem. B 107 (2003) 13512-13522

Dipolar coupling between electronic transitions of the DNA bases and its relevance to exciton states in double helices,

B. Bouvier, T. Gustavsson, D. Markovitsi and P. Millié

Chem. Phys. 275 (2002) 75-92.

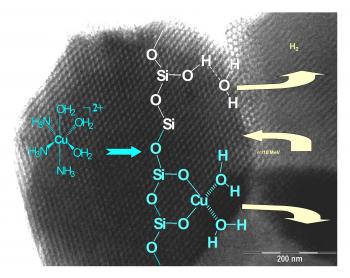

Dans la littérature, piéger du Cuivre (CuII) sur des surfaces de silice est bien décrit mais le contrôle de la quantité de CuII piégé, reste difficile.

Nous avons développé une méthode afin de contrôler précisement la quantité de cuivre sur des matériaux mésoporeux, SBA-15. La réaction se déroule dans des conditions douces. Elle est terminée après 10 minutes à température ambiante dans une solution aqueuse. La clé du succès de ce contrôle, est la présence du complexe [Cu(NH3)3(H2O)3]2+, dans la solution réactionnelle. La capacité de bien contrôler la quantité de cuivre greffé sur des surfaces de silice, permet l’utilisation des matériaux comme SBA-15 Cu, pour des études appliquées.

Par exemple, la formation d’H2 par irradiation des électrons, est particulièrement intéressante pour le stockage des déchets nucléaires. En effet, les quantités d’H2 produites lors de l’irradiation des matériaux SBA-15 ou des matériaux SBA-15 Cu, sont très différentes. Dans le cas de SBA-15 Cu, ces quantités sont très réduites en comparaison du matériau initial SBA-15. Cette diminution drastique, est attribuée directement aux atomes de cuivre liés à la surface.

Les nanoparticules de platine fonctionnalisées présentent des propriétés catalytiques qui les rendent particulièrement intéressantes pour l’élaboration de biocapteurs électrochimiques. L’objectif ici est de créer des structures hybrides à base de nanoparticules greffées de polymères et d’enzymes, pour la construction de sondes à glucose.

La première étape consiste en la polymérisation contrôlée en surface, suivie d’une hydrolyse pour former une couronne de polymère hydrophile, permettant de rendre les objets solubles dans l’eau. Après l'activation de cette couronne, on procède au greffage de l’enzyme.

La diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) est particulièrement bien adaptée pour caractériser ce type d’objets bi-composants, en solution. Le signal de la couronne polymère a été particulièrement étudié en « matchant » (c’est à dire en l’annulant) la contribution du cœur de platine. A partir de l’ajustement de ce spectre, nous pouvons en déduire la taille de nos objets, le nombre et la masse molaire des chaînes. Afin d’étudier les propriétés électrochimiques de ces nano-objets, il est nécessaire de les transférer sur des eléctrodes. Pour cela, nous avons utilisé la technique Langmuir-Blodgett (LB) à partir de laquelle nous avons élaboré deux types de structures en 2D (film LB et brosse polymère), sur lesquelles l’enzyme a été immobilisée.

Après avoir caractérisé ces systèmes, l’étude de leur comportement électrochimique, a mis en évidence des différences significatives, liées à leur structure et leur composition.

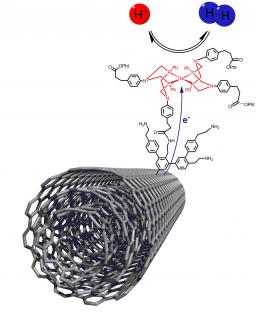

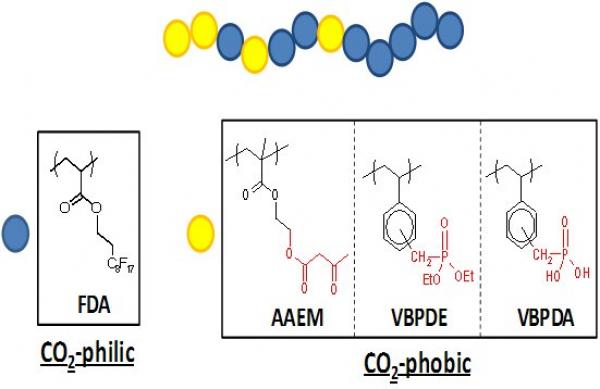

Le rayonnement solaire constitue la ressource énergétique la mieux partagée sur la terre et la plus abondante. La quantité d’énergie libérée par le soleil pendant une heure pourrait suffire à couvrir les besoins énergétiques mondiaux pendant un an. Une partie de ce rayonnement peut être exploitée pour produire directement de l’électricité : c’est l’énergie solaire photovoltaïque. Le laboratoire de Nanostructures et Semi-Conducteurs Organiques (NaSCO) développe de nouveaux composants pour l’électronique moléculaire et plus particulièrement les Cellules Photovoltaïques Organiques (CPO).

Une autre technique a été développée pour générer des chaînes polymères hydrophiles et biocompatibles à la surface de nanoparticules. Il s’agit d’une approche "grafting to" couplée à de la chimie "click" qui nous a permis de greffer de manière efficace, divers polymères préalablement définis, sur des nanoparticules.

En particulier, le greffage de polymères biocompatibles tels que le PEG (polyéthylène glycol) ou la PCL (polycaprolactone), est souvent incontournable lorsque l’on envisage des applications dans les biotechnologies. La chimie "click" regroupe un ensemble de réactions telles que la cycloaddition azoture/alcyne (CuAAC) ou la réaction thiol-ène, qui présentent une efficacité excellente avec un rendement élevé, une tolérance à de nombreux groupes fonctionnels, et peuvent être conduites dans des conditions douces. Ce procédé a été utilisé avec succès sur des nanoparticules de silicium et de platine.

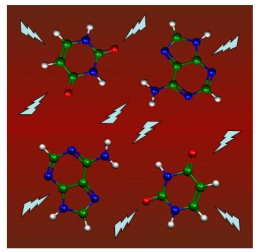

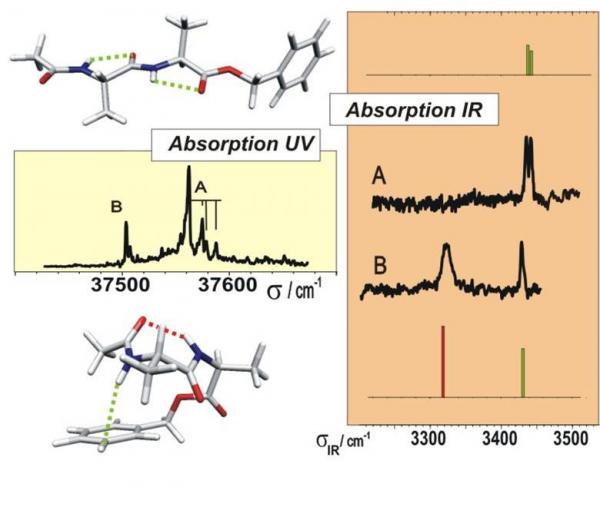

La modélisation moléculaire est aujourd’hui un des outils principaux de recherche de nouveaux médicaments. En effet, l’étude biologique d’une maladie permet d’identifier les protéines du pathogène ou du corps humain impliquées dans la maladie. On modélise la structure de ces protéines numériquement et on peut ainsi rechercher les meilleures structures chimiques capables de s’y associer et de modifier leur comportement, avant de les synthétiser et de les tester. Les outils de modélisation, soit par les méthodes de chimie quantique soit par des calculs plus empiriques ajustés sur des grandeurs expérimentales (méthodes dites de "champ de force" basées sur potentiels interatomiques paramétrés), doivent donc être très fiables. Il est cependant difficile de les tester pour les améliorer car on manque de données de base, directement comparables avec les prédictions des modèles.

La radiolyse, et plus généralement la "Chimie sous Rayonnement", est étudiée au sein de l’IRAMIS en interaction avec de nombreuses autres unités du CEA.

La rupture des liaisons chimiques causée par le fort dépôt d’énergie des rayonnements ionisants dans des matériaux tels que l’eau, les polymères, les liquides ioniques… provoque à long terme la formation de molécules (hydrogène moléculaire, eau oxygénée, acide chlorhydrique…) dont il faut connaître les rendements de production. La chimie qui se déroule quelques picosecondes après le passage du rayonnement est décisive pour le devenir des espèces chimiques. Le Laboratoire de Radiolyse s’intéresse tout particulièrement aux thématiques suivantes :

- Les conditions extrêmes de température et de pression qui sont souvent les conditions réelles de fonctionnement des réacteurs nucléaires,

- Les événements primaires en radiolyse des milieux concentrés ou soumis aux rayonnements de particules lourdes (alpha, protons, ions lourds),

- La radiolyse aux interfaces et dans les milieux poreux

- La biochimie radicalaire

- La radiolyse des polymères

- La radiolyse des molécules extractantes et des liquides ioniques

Les moyens utilisés pour l’irradiation vont des accélérateurs de particules ou source gamma. Pour l’analyse, les techniques spectroscopiques (de l’UV-Visible à l’InfraRouge), la chromatographie liquide et en phase gazeuse sont les techniques les plus couramment utilisées. De nombreuses collaborations nationales et internationales permettent par ailleurs d’étendre ce panel.

Lien internet sur la radiolyse au CEA : http://www-radiolyse.cea.fr/

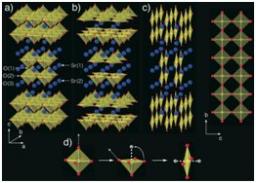

Les éléments f, lanthanides et actinides (principalement thorium et uranium), du fait de leurs orbitales 4f ou 5f et de la grande taille de leurs ions, s’associent à des molécules organiques (ligands) pour former des composés (ou "complexes") présentant des structures, des réactivités et des propriétés physiques remarquables, souvent différentes de celles des complexes des métaux de transition des séries d. Pour mettre en évidence la richesse réactionnelle de ces espèces qui se dégradent en présence de traces d’eau et d’oxygène, il faut les manipuler dans des milieux organiques anhydres et sous atmosphère inerte. Ces conditions permettent l’utilisation d’une large variété de ligands, souvent instables à l’air, qui favorisent le contrôle et la modulation des environnements stérique et électronique des ions métalliques et, de ce fait, la formation de complexes aux propriétés physico-chimiques désirées ou inattendues.

Dans une approche bottom-up des nanosciences, le groupe Edifices Nanométriques de l'IRAMIS/NIMBE développe une technique de synthèse originale et particulièrement souple de nanoparticules : la pyrolyse laser qui permet d'obtenir des composés oxydes et non oxydes aux propriétés extrêmement diverses [1, 2]. Nos travaux les plus récents ont consisté à repousser les limites de la méthode vers des nanoparticules de très faibles tailles et des compositions chimiques originales.

En particulier, des nanocristaux de silicium ont pu être obtenus dont la taille moyenne peut être ajustée jusqu'à un diamètre aussi faible que 4 nm. Ces particules présentent des propriétés de luminescence remarquables dues au confinement quantique qui apparaît à cette échelle. Ces nanoparticules sont des briques de choix pour des dispositifs d'imagerie biomédicale [4], ou encore pour des applications photovoltaïques [5]. Il a également été possible d'obtenir une phase originale d'oxyde de titane sous stœchiométrique présentant des propriétés d'absorption la lumière visible prometteuses pour le développement d'applications où l'utilisation de la lumière solaire est un enjeu [6].

[1] Synthesis of covalent Nanoparticles by CO2 Laser, N. Herlin-Boime, M. Mayne, C. Reynaud, Encyclopedia of Nanotechnology, Vol 10, pp 301-326, Ed: H.S. Nalwa

[2] Advances in the laser pyrolysis synthesis of nanoparticles, N. Herlin-Boime-N; M. Mayne-L'hermite; C. Reynaud, Annales de Chimie Science des Materiaux. May-June 2006; 31(3): 295-315

[4] V. Maurice, PhD dissertation, Université Paris XI, soutenue le 5 novembre 2010

[5] X. Paquez, PhD dissertation, Université Paris XI, soutenue le 27 octobre 2010

[6] Voir le fait marquant IRAMIS : "Un nouveau composé aux propriétés intéressantes d'absorption optique dans le domaine visible : TiO",

P. Simon, B. Pignon, B. Miao, S. Coste, Y. Leconte, S. Marguet, P. Jegou, B. Bouchet-Fabre, C. Reynaud, N. Herlin-Boime,

"N-doped titanium monoxide nanoparticles with TiO rock-salt structure, low energy band gap and visible light activity" Chem. Mater. 2010, 22, 3704-3711.

Une tumeur maligne, ou cancer, comme les tissus sains, nécessite de l’oxygène et des nutriments pour sa croissance. Pour cela, la tumeur induit la formation de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux présents dans le tissu sain avoisinant. Une fois formés, ces vaisseaux facilitent non seulement la croissance de la tumeur, mais aussi la dissémination de cellules cancéreuses vers d’autres organes distants (métastases). Ce processus aussi appelé angiogenèse tumorale, est devenue une cible thérapeutique de première importance pour le traitement du cancer notamment.

Des chercheurs de l’IRAMIS en partenariat avec leurs collègues des Universités de Bordeaux ont développés des molécules permettant de cibler certaines voies d’activation et d’enzymes impliquées dans les différentes étapes de l’angiogenèse tumorale. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs présenté des résultats prometteurs pour la thérapie. Ces nouveaux vecteurs biologiques ont également été utilisés pour le transport ciblé de capsules de polymères capables de transporter des médicaments ou des agents de contraste pour l’imagerie médicale in vivo. Ils sont aussi utilisés pour le diagnostic in vitro comme par exemple la mesure de l’activité d’enzymes clés dans les processus d’angiogénèse.

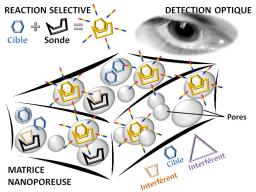

La surveillance de la qualité de l’air, enjeu majeur pour l’environnement et la santé, nécessite de détecter de très faibles teneurs en composés chimiques. A l’heure actuelle, il n’existe pas d’appareil de mesure permettant une surveillance directe qui soit à la fois sélectif, sensible, rapide et peu coûteux.

Ce constat nous a amenés à proposer des capteurs chimiques qui reposent sur une stratégie à trois composantes : l’utilisation de matériaux nanoporeux, dont la taille de pores contrôlée permet le piégeage sélectif des polluants-cible ; le dopage de ces matériaux avec des molécules-sondes, capables de réagir spécifiquement avec le polluant-cible conduit à une sélectivité élevée ; enfin, une détection optique directe assure une réponse rapide du capteur. Cette stratégie s’est révélée remarquablement efficace pour la détection de polluants de l’air comme le formaldéhyde, le chlore ou le trifluorure de bore. Des brevets ont été déposés et ont conduit à la création d’une entreprise innovante, Ethera1, pour le développement d’appareils de mesure de la contamination de l’air ambiant dans l’industrie ou chez les particuliers.

1Communiqué : "Amélioration de la qualité de l’air intérieur : la société ETHERA primée par le Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes "

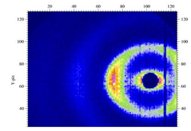

Bien que l’on sache synthétiser à façon des nanoparticules (NP) de différentes tailles et formes, la compréhension des mécanismes de nucléation-croissance ainsi que de l’origine de l’anisotropie reste très incomplète. . Au LIONS nous cherchons à comprendre ces mécanismes par un suivi in situ de la formation des nanoparticules. Du point de vue expérimental, la faible concentration des nanoparticules (2 à 3 mM en atomes constituants) et la rapidité de synthèses (~ seconde) constituaient des difficultés majeures à l’obtention de données sur les premiers instants de la formation. Nous avons donc développé des environnements échantillons spécifiques aux techniques synchrotron, pour suivre la nucléation croissance de nanoparticules.

A l’heure où nous nous interrogeons sur les réserves fossiles de notre planète et que les dégâts environnementaux liés à leur combustion massive apparaissent aujourd’hui clairement, le remplacement du pétrole dans les transports par d’autres sources d’énergies moins polluantes est un défi majeur et difficile qui suscite aujourd'hui de nombreux travaux de recherche. Parmi les différentes voies explorées dans le cadre du transport automobile, une possibilité serait d’utiliser des moteurs électriques alimentés par des piles à hydrogène en remplacement des moteurs thermiques actuels. L'hydrogène serait produit par électrolyse de l'eau et donc à partir de l’électricité. Le transport "à l’hydrogène" est aujourd’hui techniquement réalisable mais son développement demande une réduction des coûts et l'amélioration de la fiabilité de certains constituants technologiques, en particulier les catalyseurs et les membranes.

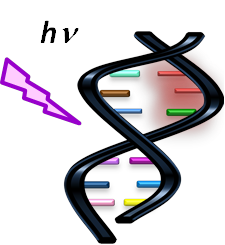

The characterization of the primary events that are induced by absorption of UV radiation by DNA is important in two respects. On the one hand, it sheds light on the fundamental processes involved in the UV-induced damage to the genetic code. On the other hand, the determination of the factors that govern the DNA optical properties may contribute to the design of DNA-inspired materials for optoelectronics.

In this context, we study various DNA systems in solution:

► monomeric chromophores: bases, nucleosides, nucleotides

Contacts CEA : denis.lhote@cea.fr et francois.ladieu@cea.fr

La transition vitreuse est un phénomène commun à des systèmes très différents : liquides organiques simples que l’on surfond en abaissant leur température T bien au dessous de leur température de cristallisation, colloïdes dont on augmente la fraction volumique φ de particules en suspension… tous ces systèmes présentent des phénoménologies « voisines ». En particulier ils subissent tous un « ralentissement visqueux » spectaculaire : une variation modeste du paramètre pilotant la transition (T ou φ) entraine une augmentation gigantesque du temps de relaxation τ du système, et donc de la viscosité. On définit conventionnellement la transition vitreuse par τ = 100s, pour signifier qu’alors le système est devenu « solide », il ne relaxe plus, tout au moins sur une échelle de temps macroscopique raisonnable.

L’universalité de la transition vitreuse, et le fait que τ atteigne des valeurs macroscopiques suggèrent que cette transition puisse avoir des points communs avec les transitions de phase. En particulier, la question d’une longueur de corrélation ξ qui augmente à mesure que l’on se rapproche de la transition a été posée sur le plan théorique. Cependant, contrairement aux transitions de phase usuelles, les spectres de diffraction (par exemple de neutrons) ne montrent aucune évolution spectaculaire lorsque l’on franchit la transition vitreuse. Ainsi, la croissance de cette longueur de corrélation pressentie ξ a finalement échappé à toute mise en évidence directe depuis plusieurs décennies.

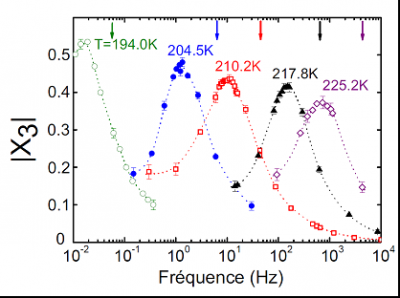

La solution de ce problème pourrait résider dans la notion « d’hétérogénéités dynamiques » selon laquelle ce sont les évolutions dynamiques des Ncorr particules des régions de taille ξ qui sont corrélées: ce qui définit ξ n’est pas que tous ses constituants présentent un ordre spatial, mais c’est qu’ils bougent ensemble (ou plus généralement de façon corrélée). Pour tester cette idée il faut mesurer des observables « inhabituelles », à savoir la fonction de corrélation spatio-temporelle à 4 points (et non plus à 2 points) ou encore la susceptibilité non linéaire X3 (et non plus la susceptibilité linéaire).

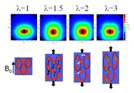

Il a été recemment prédit que la susceptibilité non linéaire (adimensionnée) X3 était directement proportionelle à Ncorr. Nous avons conçu et mis au point une expérience de mesure de la susceptibilité non linéaire où l’on applique une tension aux électrodes d’un condensateur contenant le liquide surfondu, à une fréquence fondamentale ω tandis que la détection du courant I3ω se fait à la fréquence triple 3ω. Notre expérience utilise un montage original en pont permettant de s’affranchir de toutes les non linéarités des appareils de mesure, et d’atteindre une résolution I3ω /I1ω de 10-7, nécessaire pour la mesure des effets non linéaires recherchés. La figure, extraite de la référence [1], montre, pour le cas du glycérol, la variation en fréquence de la susceptibilité non linéaire X3 pour 5 températures juste au dessus de Tg = 190K. A T fixée, X3 est maximale pour une fréquence de l’ordre de 1/τ (les flèches de couleur correspondent à ω ~1/τ) : ceci traduit que les corrélations ne survivent que durant un temps de l’ordre de τ -ensuite le liquide coule, détruisant les corrélations et en construisant de nouvelles-. Par ailleurs, la hauteur de la bosse de X3 est proportionnelle à Ncorr, via un facteur (inconnu) dont on peut assurer théoriquement qu’il ne dépend pas de la température. On voit sur la Figure que la hauteur de la bosse de X3 augmente lorsque T → Tg : ceci donne, pour la première fois, directement accès à la croissance de Ncorr lorsqu’on abaisse la température. Le caractère modeste de l’augmentation de Ncorr en température (40% entre 225K et 194K) peut surprendre : en fait, il est très raisonnable de penser que ceci est suffisant pour augmenter τ de 6 ordres de grandeur car Ncorr entre dans la valeur de l’énergie d’activation donnant τ. Cette variation de Ncorr est d’ailleurs proche de celle trouvée par d’autres méthodes, plus indirectes, basées sur la dépendance en température de la susceptibilité linéaire (voir page sur le linéaire).

Qualitativement, ceci permet de rapprocher la transition de vitreuse du cadre général des transitions de phase, et donc de comprendre l’ubiquité de la phénoménologie de la transition vitreuse. En effet, les particularités moléculaires propres à chaque liquide deviennent de moins en moins importantes lorsqu’on abaisse la température, à cause de la croissance de Ncorr qui est l’échelle pilotant la physique du système.

[1] Evidence of growing spatial correlations at the glass transition from nonlinear response experiments

C. Crauste-Thibierge, C. Brun, F. Ladieu, D. L’Hôte, G. Biroli, J.-P. Bouchaud, Phys. Rev. Lett, 104, 165703, (2010).

Collaboration :

- 1SPEC (CNRS URA 2464), DSM/IRAMIS CEA Saclay, Bâtiment 772, F-91191 Gif-sur-Yvette France

- 2Institut de Physique Théorique, CEA, (CNRS URA 2306), 91191 Gif-sur-Yvette, France

- 3Science Finance, Capital Fund Management, 6, Bd. Haussmann, 75009 Paris, France

Lorsqu’ils sont progressivement refroidis, certains liquides ne cristallisent pas : ils restent dans un état de liquide surfondu et, si le refroidissement est poursuivi, ils connaissent une transition vitreuse à une température en dessous de laquelle ils ne coulent plus. Que se passe-t-il à cette transition ? Cette question ouverte depuis de nombreuses années n’est toujours pas résolue. Elle s’inscrit dans la physique statistique des « systèmes complexes désordonnés » qui concerne les verres, les polymères, les céramiques, les colloides, les gels, etc.

Un système vitreux est un solide, alors que sa structure se rapproche de celle des liquides. Ce paradoxe recouvre une question essentielle qui fait l’objet de nombreuses recherches théoriques et expérimentales : les verres sont-ils des liquides évoluant sur des temps de plus en plus longs lorsque l’on baisse leur température, ou bien y a-t-il transition de phase thermodynamique sous-jacente ? Dans le second cas la théorie prévoit que des corrélations spatio-temporelles entre les molécules se développent à l’approche de la transition vitreuse. Les expériences devraient donc mettre en évidence une longueur de corrélation dépendant de la température.

La thèse (le stage) proposée abordera l’étude expérimentale d’une telle longueur de corrélation dans certains matériaux désordonnés appelés verres moléculaires. Le principe des expériences consiste à mesurer leur susceptibilité diélectrique complexe lors d’une diminution de température qui les fait passer de l’état liquide (vers 300K) à l’état solide (vers 200K). Des travaux théoriques récents ont montré, en utilisant le théorème fluctuation-dissipation, que la dépendance en champ électrique et en fréquence de la susceptibilité diélectrique était liée à la longueur de corrélation. Une expérience originale visant à réaliser de telles mesures (susceptibilité linéaire et non-linéaire) a été mise au point au laboratoire. Les échantillons seront préparés sur place en utilisant des techniques de couches minces, et mesurés avec cette expérience. Celle-ci sera améliorée sur des points cruciaux (maîtrise des champs forts pour étudier des matériaux nouveaux).

La thèse comportera une part d’interprétation physique des données et de documentation sur le sujet, en interaction régulière avec des théoriciens du domaine (Paris 11, Paris 7, Saclay). Collaboration également avec d’autres équipes d’expérimentateurs (LLB, LCP (Orsay)…). L’environnement scientifique dans lequel se déroulera la thèse est très enrichissant et motivant : réunions régulières et conviviales expérimentateurs-théoriciens de physique des systèmes complexes permettant de confronter les diverses approches expérimentales et de s’initier aux développements théoriques récents. Par son caractère pluridisciplinaire, cette thèse ouvre la voie à de nombreux débouchés à la fois dans le domaine de la recherche que dans celui de l’industrie.

contact: denis.lhote@cea.fr

Pour télécahrger l'annonce en format .pdf :

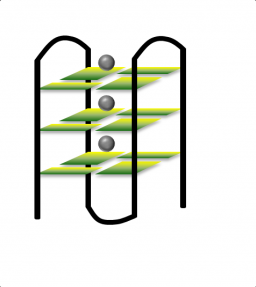

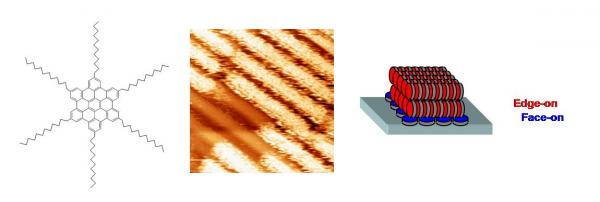

Les cristaux liquides discotiques forment naturellement des auto-assemblages sur des surfaces en colonnes avec la disposition à plat. Ces auto-assemblages trouvent leurs applications lorsqu'ils sont disposés en « sandwich » pour des applications comme les écrans. Les hexa-peri-hexabenzocoronènes (HBCs) sont de grandes molécules conjuguées qui se comportent comme des cristaux liquides lorsqu'elles possèdent des chaines alkyles longues. Les composés HBCs que nous utilisons dans nos travaux sont synthétisés par le groupe de Klaus Müllen (Institut Max Planck, Mayence, Allemagne) dans le cadre d'une collaboration informelle.

Dans le cadre de la thèse de Luc Piot (2003-2006) nous avions étudiés par STM l'auto-assemblage d'hexakis(n-dodecyl)-peri-hexabenzocoronène (HBC-C12) sur du graphite HOPG (J. Am. Chem. Soc. 2005). Nous avions également observé la formation d'architectures plus complexes avec en particulier la croissance d'une ou plusieurs étages de nano-colonnes edge-on superposées sur une première monocouche « face-on ». Dans le cadre de la thèse de Mlle Camille Marie (2006-2009) nous avons poursuivi ces études afin de mieux comprendre et rationaliser le processus de formation de ces systèmes colonnaires « edge-on » par physisorption (Adv. Mater. 2008).

Cindy Lynn ROUNTREE,

Coll: Mehdi TALAMALI, Damien VANDEMBROUCQ, (Laboratoire PMMH, ESPCI, Paris,)

Elisabeth BOUCHAUD (CEA-SPEC)

Stéphane ROUX (LMT, ENS-Cachan/CNRS-UMR 8535/Université Paris VI)

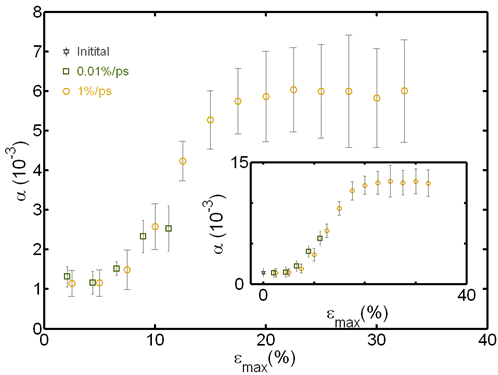

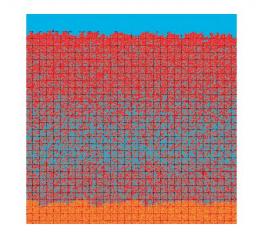

Recently many scientists have dedicated an enormous number of research hours to understanding the structure, the dynamics and the mechanical properties of amorphous material, but despite this effort they remain ill-understood. Unlike the plasticity of crystalline materials, the plasticity of glasses cannot be defined unless a completely novel description is introduced. We have employed the fabric tensor which is commonly used in granular physics and more recently in foams to reveal irreversible deformation in glasses. This work shows how the structure of silica can be irreversibly modified by the application of an external shear stress: under shear plasticity a non-reversible anisotropy sets in and appears stable. Thus providing a new interpretation of the small scale plasticity of glass; as revealed by the fabric tensor, which, to the best of our knowledge, has never been used in this context.

C. L. Rountree, D. Vandembroucq, M. Talamali, E. Bouchaud and S. Roux Plasticity-Induced Structural Anisotropy of Silica Glass Physical Review Letters 102, 195501 (2009)

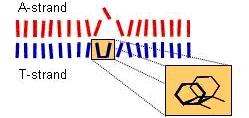

Chemical alterations of DNA, if not repaired, may lead to carcinogenic mutations. Structural modifications of the helix around the lesion enable its recognition by repair enzymes. We have used absorption spectroscopy and mass spectrometry to detect structural changes provoked by cyclobutane thymine dimers, the major lesion induced by UV radiation. We found that formation of a cyclobutane dimer in the model duplex (dA)20.(dT)20 destroys base stacking on the adenine strand. The physical background of this novel approach is the existence of charge transfer states among neighboring bases whose contribution to the hypochromism of the helix disappears following destacking.

UV-Induced Structural Changes of Model DNA Helices Probed by Optical Spectroscopy†

Akos Banyasz, Szilvia Karpati, Elodie Lazzarotto, Dimitra Markovitsi and Thierry Douki,

J. Phys. Chem. C, 113 (27), (2009) 11747.

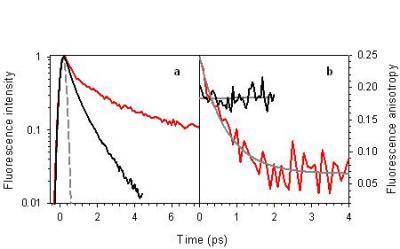

DNA nanostructures formed by association of four oligonucleotides d(TGGGGT) (TG4T quadruplexes) are studied by steady-state and time-resolved optical spectroscopy with femtosecond resolution using fluorescence upconversion. A comparison between single-stranded and four-stranded structures and the corresponding stoichiometric mixture of non-interacting nucleotides shows how horizontal and vertical organization affects the properties of the excited states. Emission from guanine excimers is observed only for single strands, where conformational motions favor their formation. Quadruplex fluorescence arises from a multitude of excited states generated via electronic coupling between guanines; the average fluorescence lifetime is longer and the fluorescence quantum yield higher compared to those of non-interacting nucleotides. The fluorescence anisotropy recorded on the sub-picosecond time-scale, where molecular motions are hindered, reveal that energy transfer takes place among the bases composing the nanostructure. These results are in line with the conclusions drawn from similar studies on model DNA duplexes.

Franois-Alexandre Miannay, Akos Banyasz, Thomas Gustavsson and Dimitra Markovitsi

J. Phys. Chem. C, 113 (27) (2009) 11760.

Les outils de l’irradiation

L'IRAMIS dispose d'un large éventail de dispositifs dédiés aux études sous irradiation :

|

Accélérateur d'électrons pulsés ALIENOR du NIMBE pour l'étude de la radiolyse.

|

|

The characterization of the primary events that are induced by absorption of UV radiation by DNA is important in two respects. On the one hand, it sheds light on the fundamental processes involved in the UV-induced damage to the genetic code. On the other hand, the determination of the factors that govern the DNA optical properties may contribute to the design of DNA-inspired materials for optoelectronics.

In this context, we study various DNA systems in solution:

► monomeric chromophores: bases, nucleosides, nucleotides

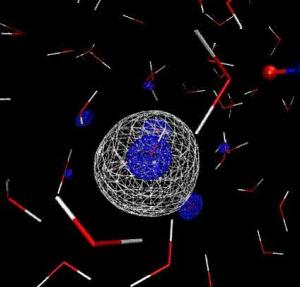

Dans la littérature, piéger du Cuivre (CuII) sur des surfaces de silice est bien décrit mais le contrôle de la quantité de CuII piégé, reste difficile.

Nous avons développé une méthode afin de contrôler précisement la quantité de cuivre sur des matériaux mésoporeux, SBA-15. La réaction se déroule dans des conditions douces. Elle est terminée après 10 minutes à température ambiante dans une solution aqueuse. La clé du succès de ce contrôle, est la présence du complexe [Cu(NH3)3(H2O)3]2+, dans la solution réactionnelle. La capacité de bien contrôler la quantité de cuivre greffé sur des surfaces de silice, permet l’utilisation des matériaux comme SBA-15 Cu, pour des études appliquées.

Par exemple, la formation d’H2 par irradiation des électrons, est particulièrement intéressante pour le stockage des déchets nucléaires. En effet, les quantités d’H2 produites lors de l’irradiation des matériaux SBA-15 ou des matériaux SBA-15 Cu, sont très différentes. Dans le cas de SBA-15 Cu, ces quantités sont très réduites en comparaison du matériau initial SBA-15. Cette diminution drastique, est attribuée directement aux atomes de cuivre liés à la surface.

Une autre technique a été développée pour générer des chaînes polymères hydrophiles et biocompatibles à la surface de nanoparticules. Il s’agit d’une approche "grafting to" couplée à de la chimie "click" qui nous a permis de greffer de manière efficace, divers polymères préalablement définis, sur des nanoparticules.

En particulier, le greffage de polymères biocompatibles tels que le PEG (polyéthylène glycol) ou la PCL (polycaprolactone), est souvent incontournable lorsque l’on envisage des applications dans les biotechnologies. La chimie "click" regroupe un ensemble de réactions telles que la cycloaddition azoture/alcyne (CuAAC) ou la réaction thiol-ène, qui présentent une efficacité excellente avec un rendement élevé, une tolérance à de nombreux groupes fonctionnels, et peuvent être conduites dans des conditions douces. Ce procédé a été utilisé avec succès sur des nanoparticules de silicium et de platine.

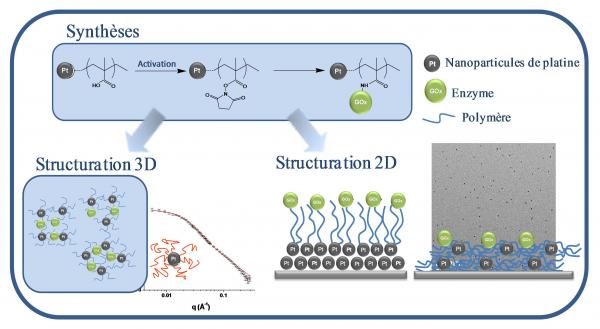

Les nanoparticules de platine fonctionnalisées présentent des propriétés catalytiques qui les rendent particulièrement intéressantes pour l’élaboration de biocapteurs électrochimiques. L’objectif ici est de créer des structures hybrides à base de nanoparticules greffées de polymères et d’enzymes, pour la construction de sondes à glucose.

La première étape consiste en la polymérisation contrôlée en surface, suivie d’une hydrolyse pour former une couronne de polymère hydrophile, permettant de rendre les objets solubles dans l’eau. Après l'activation de cette couronne, on procède au greffage de l’enzyme.

La diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) est particulièrement bien adaptée pour caractériser ce type d’objets bi-composants, en solution. Le signal de la couronne polymère a été particulièrement étudié en « matchant » (c’est à dire en l’annulant) la contribution du cœur de platine. A partir de l’ajustement de ce spectre, nous pouvons en déduire la taille de nos objets, le nombre et la masse molaire des chaînes. Afin d’étudier les propriétés électrochimiques de ces nano-objets, il est nécessaire de les transférer sur des eléctrodes. Pour cela, nous avons utilisé la technique Langmuir-Blodgett (LB) à partir de laquelle nous avons élaboré deux types de structures en 2D (film LB et brosse polymère), sur lesquelles l’enzyme a été immobilisée.

Après avoir caractérisé ces systèmes, l’étude de leur comportement électrochimique, a mis en évidence des différences significatives, liées à leur structure et leur composition.

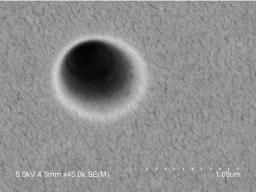

Dans les cellules vivantes, les nanopores protéiques sont omniprésents dans les membranes séparant soit les différents compartiments cellulaires ou bien la cellule de son environnement. Ils sont utilisés pour établir des communications chimiques ou électriques mais peuvent aussi avoir un rôle dans le repliement correct de certaines protéines. Récemment, on note un intérêt important et croissant pour le développement d’analogues artificiels de ces nanopores qui pourraient être utilisés comme éléments de détection pour les sondes chimiques et biochimiques ou pour des études plus fondamentales in vitro des processus de translocation (c'est-à-dire des processus de transport d’une molécule de part et d’autre d’une membrane).

Dans ce contexte, le travail réalisé au sein du groupe "ddiffusion aux petits angles" s’oriente principalement vers la fabrication et la caractérisation de pore unique dans des membranes du polymère (polycarbonate, polyimide). Ces pores artificiels sont fabriqués en collaboration avec le LSI et le CIMAP par irradiation avec des ions lourds suivie d’une attaque chimique sélective. Au moyen d’une surveillance électrique appropriée pendant le procédé, il est possible de détecter le moment exact du percement et de contrôler ainsi le diamètre du pore à l’échelle nanométrique.

Les pores ainsi obtenues sont ensuite caractérisées par microscopie à balayage (électronique ou laser), par des expériences de voltage-clamp et des mesures de potentiel électrocinétique. L’étape suivante sera d'employer ces pores artificiels pour étudier la translocation des protéines en liaison avec leur structure et leur conformation native ou dépliée.

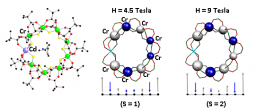

Les nanoaimants moléculaires forment des systèmes magnétiques discrets isolés, composés d’un nombre fini d’atomes magnétiques, qui présentent donc des effets quantiques par rapport aux systèmes classiques de dimension infinie. Le composé moléculaire cyclique de taille nanométrique [Cr8Cd][1], synthétisé à l’Université de Manchester (UK), constitue un modèle de chaîne antiferromagnétique finie de spins 3/2 portés par les huit ions Cr3+, le cycle étant interrompu par un ion Cd2+ diamagnétique. Le couplage antiferromagnétique entre ions Cr3+ proches voisins, via les ligands organiques pontants, conduit à un état fondamental singlet de spin total Stot = 0 et à des états excités de spin entier Stot = 1, 2, ... L’application d’un fort champ magnétique à basse température selon une direction perpendiculaire au cycle provoque une levée de dégénérescence des états excités et l’apparition de niveaux de spin Stot ≠ 0 d’énergie inférieure à celle de l’état fondamental en champ nul (Stot = 0). Ainsi, l’état fondamental est un état (Stot = 1) pour un champ appliqué de 4.5 Tesla, puis un état (Stot = 2) pour 9 Tesla. La densité de spin expérimentale induite dans ces deux différents états, déterminée par diffraction de neutrons polarisés sur monocristal (D3 à l’ILL et 5C1 au LLB), met en évidence une distribution non-uniforme des moments magnétiques sur la chaîne de Cr3+, avec une accumulation de densité de spin positive aux extrémités de la chaîne.

The improvement of the mechanical properties of polymer films by inclusion of mineral particles is a well known industrial practice used since the end of the XIX century. A classical example is the rubber industry for which the addition of carbon black as fillers permits to increase the elastic modulus of the pneumatics. Nevertheless, the mechanisms which govern the reinforcement properties are still not completely described by experiments and theory.

More recently, the use of fillers of nanometric size and of controlled geometry like colloidal silica allowed significant advances in the understanding of these mechanisms and in the conception of innovative materials. In this context, an original approach is to try to improve and to control the specific properties of the material with an external trigger like a magnetic field. We have obtained polymer films with anisotropic mechanical properties by inclusion of magnetic particles inside the matrix which can be aggregated in a controlled way during the film processing and oriented with an external magnetic field. The orientation of the fillers during the processing condition with the field is a new approach when magnetic composites are usually exploited to modulate the mechanical properties after the synthesis. More...

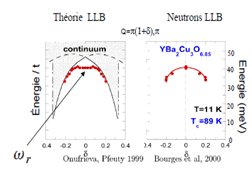

The concept of "spin ladder" originally appeared to study the theoretically still controversial antiferromagnet (AF) 2D square lattice in high temperature superconducting cuprates starting from a well understood 1D AF chain [1-2]. They can been schematized as an array of finite number of coupled chains .The motivation of theoretical investigations has been to test how the one-dimensional (1D) S=1/2 AF chain system (n=1), that is rigorously solved even when doped with carriers, could be connected to the 2D square lattice (n=∞) that in turn encounters various theoretical difficulties and is far from being understood. Experimentally, Srn-1CunO2n-1 has been the only example representing a generalized spin-ladder system [3-5]. More...

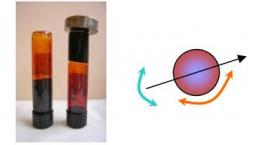

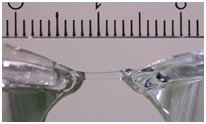

In 1893 Sir William Armstrong reported a remarkable experiment: if a high voltage is established between two wine-glasses filled to the brim with pure water and connected by a cotton thread, a rope of water is formed and remains suspended between the lips of the two glasses. This "water bridge" can subsist for a few seconds even once the thread has been removed [1].

Recently, a group of physicists from Graz University, Austria [2] succeeded on establishing a bridge (without any thread!) between the two glasses under a voltage of 20 kV. The length of the bridge may reach values larger than 1 cm, its diameter is of the order of a few mm and the lifetime currently exceeds 1 hour. Under the effect of the electrical field, the local temperature increases and reaches 60° C, a temperature sufficient to break the bridge. More...

Voir aussi le fait marquant :

- Des neutrons pour étudier la structure de l'eau : le pont d'eau lourde

/ See also the IRAMIS highlight:

- Neutrons to investigate the structure of water : the heavy water bridge

Light-harvesting antennae are pigment-protein complexes involved in light-absorption and excitation energy transfer (EET) to the so-called "reaction center" complexes, where the photochemical processes of photosynthesis take place. C-phycocyanin (C-PC) is one component of the phycobilisome, the light-harvesting system of cyanobacteria [1]. In phycobilisomes, EET is a highly efficient key event [2-3], where light-induced dynamics of the antenna pigment/protein complexes may play a role [4-7].

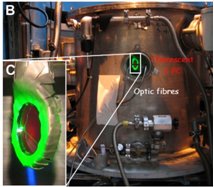

To detect fast and localized protein motions at room temperature, related to light absorption and EET in the isolated pigment/C-PC protein system, as well as to investigate the timescale of such dynamical changes, we developed a new experimental setup on the time-of-flight spectrometer MIBEMOL (LLB, France). This new "time-resolved" method was technically challenging, since we had to synchronize pulsed inelastic neutron scattering measurements with repetitive light excitations. The principle of the experimental setup is shown in Fig. 1. The laser was fixed outside the sample well of MIBEMOL spectrometer, perpendicularly to the neutron beam and in front of the detectors (Fig. 1A). The photon beam was directly aimed on the sample through the 10 mm-diameter hole of an "integrating sphere" (Fig. 1, B and C), without any additional optical device. We used a spherical and hollow aluminium chamber, containing a highly reflective and diffusing interior coating, to illuminate the sample inside uniformly. More...

Following the synthesis by the ribosome, to carry out its biological function, a protein much fold into a single, well defined conformational state: the native state. Protein folding is thus the physico-chemical process by which a polypeptidic chain undergoes a structural change from an ensemble of coil like structure up to the unique structure encoded in its amino-acid sequence. This process is fascinating and remains one of the most challenging problems of structural biology. Protein misfolding is involved in number of pathologies such as BSE an Alzheimer diseases. More...

The use of agricultural resources for industrial purposes will undoubtly be one of the major challenges of the 21 st century. Organic biosynthons used in chemistry should progressively replace those coming from fossil fuels. Our work on dispersions of fatty acids and hydroxylated derivatives forms part of these efforts in that it seeks to demonstrate the potential contribution of fatty acids (which may be extracted from plants) as a new class of surface active agents. Dispersions of fatty acid and their hydroxyl derivatives are thus studied in solution in order to generate a new class of surface active agents for foaming and emulsifying properties.

However, it is known that fatty acids and their hydroxylated derivatives are insoluble in water. Our initial studies thus targeted the physiochemical conditions which would enable dispersion of these compounds. Using commercial fatty acids as model systems, we produced dispersions by using a large variety of counter-ions such as soluble organic amines (ethanolamine, lysine...). These salts made it possible to obtain homogeneous dispersions with considerable polymorphism, which formed micelles [1], vesicles [2], nanotubes [3, 4], cones [5] and torsades [6]. Preliminary studies in foams and emulsions have demonstrated that their stability differs as a function of polymorphism [7]. More...

This work is part of a theoretical project which aims to unravel the mechanism at work in the high temperature cuprate superconductors. In the recent article [1] we have studied the role of spin fluctuations, and namely of the collective spin mode, for the superconducting pairing and numerous electronic anomalies observed in cuprates. This mode strongly coupled to the electrons (which develops in the vicinity of the antiferromagnetic wave vector and has an anomalous downward dispersion) was first predicted theoretically [2] and then observed by neutrons [3]. More...

This study investigates the long term behavior of glasses used for confinement of nuclear wastes. The results have been obtained from a fruitful collaboration between different CEA laboratories (LLB, LIONS, CEA Marcoule) and the Ecole Polytechnique. The corrosion process of the glasses by water creates at the glass surfaces, an alteration porous layer, hydrated and amorphous, called "gel". This gel, which is the result of the release of soluble elements, of hydrolyses and of silica network recondensation can in specific conditions strongly limit the exchange process between the glass and the solution. Our hypothesis to describe this phenomenon is the closure of the gel porosity. More...

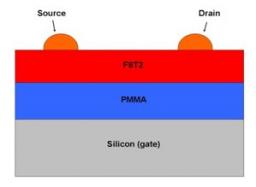

Using conjugated polymers as the active materials in electronic and optoelectronic devices opens up the possibility of fabricating all-polymer devices using solution processing technologies. The fabrication of good quality field-effect transistors (FETs) is crucial to a number of polymer-based devices, such as active matrix displays and integrated circuits. Central to FET operation is the dielectric/semiconductor interface. Here we look at the interface between a polymer gate dielectric and a conjugated polymer, using neutron reflectivity. By using a mixed solvent (toluene/cyclohexane) to deposit the conjugated polymer directly on top of the polymer dielectric we are able to fabricate bilayer FET architectures with systematically controlled interfacial roughness, and study the impact on transistor performance. More...

The strongly interacting conduction electrons can be accurately represented as a gas of weakly interacting electron-like excitations. This description, known as Fermi liquid theory, works for many metallic systems. However, over the past two decades, new types of metallic materials with strongly correlated electrons have been discovered that do not fit this standard description. The list includes the superconducting copper oxides and many other materials. More...

BiFeO3 is a multiferroic materials in which ferroelectric and anti-ferromagnetic orders coexist well above room temperature (TN=643 K, TC=1093 K), with a high polarization (over 100 μC/cm2 [1]). We have shown at the LLB by neutron diffraction that these two order parameters interact and that the magnetization of the material can be modified by the application of an electric field. This opens the way towards the implementation of this material in spintronic devices in which magnetization could be controlled by a small electrical voltage rather than by currents or magnetic fields.

Although magnetoelectric materials have been known for decades, no direct proof of the coupling between the two co-existing physical effects had been reported in the literature. We have demonstrated this magneto-electric coupling by neutron diffraction on BiFeO3 single crystals. One key to success was the exceptional quality of the high purity single crystals which are magnetically and electrically single domain. More...

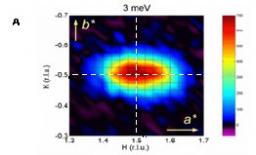

The pseudogap region of the phase diagram is an important unsolved puzzle in the field of hightransition-temperature (Tc) superconductivity, characterized by anomalous physical properties below a certain temperature, T*[1]. In contrast to the superconducting temperature Tc which exhibits a dome-like shape, the pseudogap phase is observed only at low doping in the underdoped region of the cuprates phase diagram. There are open questions about the number of distinct phases and the possible presence of a quantum-critical point underneath the superconducting dome. More...

Une tumeur maligne, ou cancer, comme les tissus sains, nécessite de l’oxygène et des nutriments pour sa croissance. Pour cela, la tumeur induit la formation de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux présents dans le tissu sain avoisinant. Une fois formés, ces vaisseaux facilitent non seulement la croissance de la tumeur, mais aussi la dissémination de cellules cancéreuses vers d’autres organes distants (métastases). Ce processus aussi appelé angiogenèse tumorale, est devenue une cible thérapeutique de première importance pour le traitement du cancer notamment.

Des chercheurs de l’IRAMIS en partenariat avec leurs collègues des Universités de Bordeaux ont développés des molécules permettant de cibler certaines voies d’activation et d’enzymes impliquées dans les différentes étapes de l’angiogenèse tumorale. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs présenté des résultats prometteurs pour la thérapie. Ces nouveaux vecteurs biologiques ont également été utilisés pour le transport ciblé de capsules de polymères capables de transporter des médicaments ou des agents de contraste pour l’imagerie médicale in vivo. Ils sont aussi utilisés pour le diagnostic in vitro comme par exemple la mesure de l’activité d’enzymes clés dans les processus d’angiogénèse.

Les cristaux liquides discotiques forment naturellement des auto-assemblages sur des surfaces en colonnes avec la disposition à plat. Ces auto-assemblages trouvent leurs applications lorsqu'ils sont disposés en « sandwich » pour des applications comme les écrans. Les hexa-peri-hexabenzocoronènes (HBCs) sont de grandes molécules conjuguées qui se comportent comme des cristaux liquides lorsqu'elles possèdent des chaines alkyles longues. Les composés HBCs que nous utilisons dans nos travaux sont synthétisés par le groupe de Klaus Müllen (Institut Max Planck, Mayence, Allemagne) dans le cadre d'une collaboration informelle.

Dans le cadre de la thèse de Luc Piot (2003-2006) nous avions étudiés par STM l'auto-assemblage d'hexakis(n-dodecyl)-peri-hexabenzocoronène (HBC-C12) sur du graphite HOPG (J. Am. Chem. Soc. 2005). Nous avions également observé la formation d'architectures plus complexes avec en particulier la croissance d'une ou plusieurs étages de nano-colonnes edge-on superposées sur une première monocouche « face-on ». Dans le cadre de la thèse de Mlle Camille Marie (2006-2009) nous avons poursuivi ces études afin de mieux comprendre et rationaliser le processus de formation de ces systèmes colonnaires « edge-on » par physisorption (Adv. Mater. 2008).

Cindy Lynn ROUNTREE,

Coll: Mehdi TALAMALI, Damien VANDEMBROUCQ, (Laboratoire PMMH, ESPCI, Paris,)

Elisabeth BOUCHAUD (CEA-SPEC)

Stéphane ROUX (LMT, ENS-Cachan/CNRS-UMR 8535/Université Paris VI)

Recently many scientists have dedicated an enormous number of research hours to understanding the structure, the dynamics and the mechanical properties of amorphous material, but despite this effort they remain ill-understood. Unlike the plasticity of crystalline materials, the plasticity of glasses cannot be defined unless a completely novel description is introduced. We have employed the fabric tensor which is commonly used in granular physics and more recently in foams to reveal irreversible deformation in glasses. This work shows how the structure of silica can be irreversibly modified by the application of an external shear stress: under shear plasticity a non-reversible anisotropy sets in and appears stable. Thus providing a new interpretation of the small scale plasticity of glass; as revealed by the fabric tensor, which, to the best of our knowledge, has never been used in this context.

C. L. Rountree, D. Vandembroucq, M. Talamali, E. Bouchaud and S. Roux Plasticity-Induced Structural Anisotropy of Silica Glass Physical Review Letters 102, 195501 (2009)

Modeling DNA excitons

We have modeled the Franck-Condon excited states of DNA duplexes and G-quadruplexes. Our calculations were performed in the frame of the exciton theory combining molecular dynamics simulations (collaboration with Richard Lavery and Krystyna Zakrzewska) and data from quantum chemistry (atomic transition charges for the calculation of dipolar coupling). The most important outcome is that, despite conformational disorder, the dipolar coupling alone induces delocalization of the excitation energy over several bases. The extent of delocalization depends on the base sequence; it increases when going from AT duplexes to GC duplexes and is relatively higher in G-quadruplexes.

Optical properties of guanine nanowires: experimental and theoretical study,

P. Changenet-Barret, E. Emanuele, T. Gustavsson, R. Improta, A.B. Kotlyar, D. Markovitsi, I. Vaya, K. Zakrzewska and D. Zikich

J. Phys. Chem. C 114 (2010) 14339–14346

Exciton states of dynamic DNA double helices: alternating dCdG sequences,

E. Emanuele, K. Zakrzewska, D. Markovitsi, R. Lavery and P. Millie

J. Phys. Chem. B 109 (2005) 16109-16118

UV spectra and excitation delocalisation in DNA: influence of the spectral width,

E. Emanuele, D. Markovitsi, P. Millié and K. Zakrzewska

ChemPhysChem 6 (2005) 1387-1392

Influence of conformational dynamics on the exciton states of DNA oligomers,

B. Bouvier, J.P. Dognon, R. Lavery, D. Markovitsi, P. Millié, D. Onidas and K. Zakrzewska

Z Phys. Chem. B 107 (2003) 13512-13522

Dipolar coupling between electronic transitions of the DNA bases and its relevance to exciton states in double helices,

B. Bouvier, T. Gustavsson, D. Markovitsi and P. Millié

Chem. Phys. 275 (2002) 75-92.

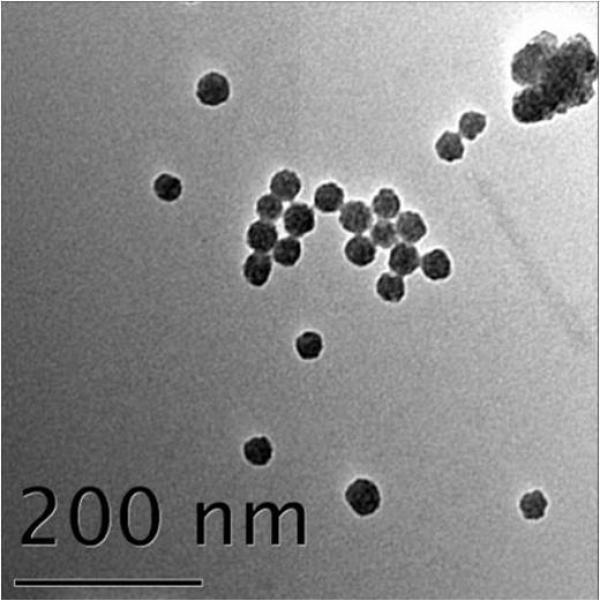

Les nanoparticules de platine fonctionnalisées présentent des propriétés catalytiques qui les rendent particulièrement intéressantes pour l’élaboration de biocapteurs électrochimiques. L’objectif ici est de créer des structures hybrides à base de nanoparticules greffées de polymères et d’enzymes, pour la construction de sondes à glucose.

La première étape consiste en la polymérisation contrôlée en surface, suivie d’une hydrolyse pour former une couronne de polymère hydrophile, permettant de rendre les objets solubles dans l’eau. Après l'activation de cette couronne, on procède au greffage de l’enzyme.

La diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) est particulièrement bien adaptée pour caractériser ce type d’objets bi-composants, en solution. Le signal de la couronne polymère a été particulièrement étudié en « matchant » (c’est à dire en l’annulant) la contribution du cœur de platine. A partir de l’ajustement de ce spectre, nous pouvons en déduire la taille de nos objets, le nombre et la masse molaire des chaînes. Afin d’étudier les propriétés électrochimiques de ces nano-objets, il est nécessaire de les transférer sur des eléctrodes. Pour cela, nous avons utilisé la technique Langmuir-Blodgett (LB) à partir de laquelle nous avons élaboré deux types de structures en 2D (film LB et brosse polymère), sur lesquelles l’enzyme a été immobilisée.

Après avoir caractérisé ces systèmes, l’étude de leur comportement électrochimique, a mis en évidence des différences significatives, liées à leur structure et leur composition.

La modélisation moléculaire est aujourd’hui un des outils principaux de recherche de nouveaux médicaments. En effet, l’étude biologique d’une maladie permet d’identifier les protéines du pathogène ou du corps humain impliquées dans la maladie. On modélise la structure de ces protéines numériquement et on peut ainsi rechercher les meilleures structures chimiques capables de s’y associer et de modifier leur comportement, avant de les synthétiser et de les tester. Les outils de modélisation, soit par les méthodes de chimie quantique soit par des calculs plus empiriques ajustés sur des grandeurs expérimentales (méthodes dites de "champ de force" basées sur potentiels interatomiques paramétrés), doivent donc être très fiables. Il est cependant difficile de les tester pour les améliorer car on manque de données de base, directement comparables avec les prédictions des modèles.

Dans une approche bottom-up des nanosciences, le groupe Edifices Nanométriques de l'IRAMIS/NIMBE développe une technique de synthèse originale et particulièrement souple de nanoparticules : la pyrolyse laser qui permet d'obtenir des composés oxydes et non oxydes aux propriétés extrêmement diverses [1, 2]. Nos travaux les plus récents ont consisté à repousser les limites de la méthode vers des nanoparticules de très faibles tailles et des compositions chimiques originales.

En particulier, des nanocristaux de silicium ont pu être obtenus dont la taille moyenne peut être ajustée jusqu'à un diamètre aussi faible que 4 nm. Ces particules présentent des propriétés de luminescence remarquables dues au confinement quantique qui apparaît à cette échelle. Ces nanoparticules sont des briques de choix pour des dispositifs d'imagerie biomédicale [4], ou encore pour des applications photovoltaïques [5]. Il a également été possible d'obtenir une phase originale d'oxyde de titane sous stœchiométrique présentant des propriétés d'absorption la lumière visible prometteuses pour le développement d'applications où l'utilisation de la lumière solaire est un enjeu [6].

[1] Synthesis of covalent Nanoparticles by CO2 Laser, N. Herlin-Boime, M. Mayne, C. Reynaud, Encyclopedia of Nanotechnology, Vol 10, pp 301-326, Ed: H.S. Nalwa

[2] Advances in the laser pyrolysis synthesis of nanoparticles, N. Herlin-Boime-N; M. Mayne-L'hermite; C. Reynaud, Annales de Chimie Science des Materiaux. May-June 2006; 31(3): 295-315

[4] V. Maurice, PhD dissertation, Université Paris XI, soutenue le 5 novembre 2010

[5] X. Paquez, PhD dissertation, Université Paris XI, soutenue le 27 octobre 2010

[6] Voir le fait marquant IRAMIS : "Un nouveau composé aux propriétés intéressantes d'absorption optique dans le domaine visible : TiO",

P. Simon, B. Pignon, B. Miao, S. Coste, Y. Leconte, S. Marguet, P. Jegou, B. Bouchet-Fabre, C. Reynaud, N. Herlin-Boime,

"N-doped titanium monoxide nanoparticles with TiO rock-salt structure, low energy band gap and visible light activity" Chem. Mater. 2010, 22, 3704-3711.

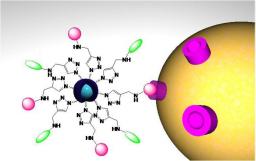

Guanine rich DNA strands, as those encountered at the extremities of human chromosomes, have the ability to form four-stranded structures (G-quadruplexes) whose building blocks are guanine tetrads. G-quadruplex structures are intensively studied in respect to their biological role, as targets for anticancer therapy and, more recently, to their potential applications in the field of molecular electronics.

We have shown that self-association of guanines gives rise to exciton states. As a consequence, ultrafast excitation transfer takes place within G-quadruplexes. Self-association of guanines slows down the fluorescence decays and increases the fluorescence quantum yield. The relaxation of ππ* states toward lower energy charge transfer excited states, involving guanines on different tetrads, depends on the nature cations in the central cavity; it is facilitated by Na+ ions, which are smaller and more mobile compared to K+ ions.

We study the excited state relaxation of the DNA/RNA building blocks (bases, nucleosides, nucleotides) and their fluorescent analogs. We strive for a better insight in the very efficient internal conversion occurring after UV excitation and its dependence on the molecular structure and the solvent.

In general, the excited state lifetimes of these monomeric chromophores are so short that ultrafast techniques are needed. We use in particular femtosecond UV fluorescence spectroscopy.

La surveillance de la qualité de l’air, enjeu majeur pour l’environnement et la santé, nécessite de détecter de très faibles teneurs en composés chimiques. A l’heure actuelle, il n’existe pas d’appareil de mesure permettant une surveillance directe qui soit à la fois sélectif, sensible, rapide et peu coûteux.

Ce constat nous a amenés à proposer des capteurs chimiques qui reposent sur une stratégie à trois composantes : l’utilisation de matériaux nanoporeux, dont la taille de pores contrôlée permet le piégeage sélectif des polluants-cible ; le dopage de ces matériaux avec des molécules-sondes, capables de réagir spécifiquement avec le polluant-cible conduit à une sélectivité élevée ; enfin, une détection optique directe assure une réponse rapide du capteur. Cette stratégie s’est révélée remarquablement efficace pour la détection de polluants de l’air comme le formaldéhyde, le chlore ou le trifluorure de bore. Des brevets ont été déposés et ont conduit à la création d’une entreprise innovante, Ethera1, pour le développement d’appareils de mesure de la contamination de l’air ambiant dans l’industrie ou chez les particuliers.

1Communiqué : "Amélioration de la qualité de l’air intérieur : la société ETHERA primée par le Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes "

DNA nanostructures formed by association of four oligonucleotides d(TGGGGT) (TG4T quadruplexes) are studied by steady-state and time-resolved optical spectroscopy with femtosecond resolution using fluorescence upconversion. A comparison between single-stranded and four-stranded structures and the corresponding stoichiometric mixture of non-interacting nucleotides shows how horizontal and vertical organization affects the properties of the excited states. Emission from guanine excimers is observed only for single strands, where conformational motions favor their formation. Quadruplex fluorescence arises from a multitude of excited states generated via electronic coupling between guanines; the average fluorescence lifetime is longer and the fluorescence quantum yield higher compared to those of non-interacting nucleotides. The fluorescence anisotropy recorded on the sub-picosecond time-scale, where molecular motions are hindered, reveal that energy transfer takes place among the bases composing the nanostructure. These results are in line with the conclusions drawn from similar studies on model DNA duplexes.

Franois-Alexandre Miannay, Akos Banyasz, Thomas Gustavsson and Dimitra Markovitsi

J. Phys. Chem. C, 113 (27) (2009) 11760.

Chemical alterations of DNA, if not repaired, may lead to carcinogenic mutations. Structural modifications of the helix around the lesion enable its recognition by repair enzymes. We have used absorption spectroscopy and mass spectrometry to detect structural changes provoked by cyclobutane thymine dimers, the major lesion induced by UV radiation. We found that formation of a cyclobutane dimer in the model duplex (dA)20.(dT)20 destroys base stacking on the adenine strand. The physical background of this novel approach is the existence of charge transfer states among neighboring bases whose contribution to the hypochromism of the helix disappears following destacking.

UV-Induced Structural Changes of Model DNA Helices Probed by Optical Spectroscopy†

Akos Banyasz, Szilvia Karpati, Elodie Lazzarotto, Dimitra Markovitsi and Thierry Douki,

J. Phys. Chem. C, 113 (27), (2009) 11747.

Les outils de l’irradiation

L'IRAMIS dispose d'un large éventail de dispositifs dédiés aux études sous irradiation :

|

Accélérateur d'électrons pulsés ALIENOR du NIMBE pour l'étude de la radiolyse.

|

|

La radiolyse, et plus généralement la "Chimie sous Rayonnement", est étudiée au sein de l’IRAMIS en interaction avec de nombreuses autres unités du CEA.

La rupture des liaisons chimiques causée par le fort dépôt d’énergie des rayonnements ionisants dans des matériaux tels que l’eau, les polymères, les liquides ioniques… provoque à long terme la formation de molécules (hydrogène moléculaire, eau oxygénée, acide chlorhydrique…) dont il faut connaître les rendements de production. La chimie qui se déroule quelques picosecondes après le passage du rayonnement est décisive pour le devenir des espèces chimiques. Le Laboratoire de Radiolyse s’intéresse tout particulièrement aux thématiques suivantes :

- Les conditions extrêmes de température et de pression qui sont souvent les conditions réelles de fonctionnement des réacteurs nucléaires,

- Les événements primaires en radiolyse des milieux concentrés ou soumis aux rayonnements de particules lourdes (alpha, protons, ions lourds),

- La radiolyse aux interfaces et dans les milieux poreux

- La biochimie radicalaire

- La radiolyse des polymères

- La radiolyse des molécules extractantes et des liquides ioniques

Les moyens utilisés pour l’irradiation vont des accélérateurs de particules ou source gamma. Pour l’analyse, les techniques spectroscopiques (de l’UV-Visible à l’InfraRouge), la chromatographie liquide et en phase gazeuse sont les techniques les plus couramment utilisées. De nombreuses collaborations nationales et internationales permettent par ailleurs d’étendre ce panel.

Lien internet sur la radiolyse au CEA : http://www-radiolyse.cea.fr/

Bien que l’on sache synthétiser à façon des nanoparticules (NP) de différentes tailles et formes, la compréhension des mécanismes de nucléation-croissance ainsi que de l’origine de l’anisotropie reste très incomplète. . Au LIONS nous cherchons à comprendre ces mécanismes par un suivi in situ de la formation des nanoparticules. Du point de vue expérimental, la faible concentration des nanoparticules (2 à 3 mM en atomes constituants) et la rapidité de synthèses (~ seconde) constituaient des difficultés majeures à l’obtention de données sur les premiers instants de la formation. Nous avons donc développé des environnements échantillons spécifiques aux techniques synchrotron, pour suivre la nucléation croissance de nanoparticules.

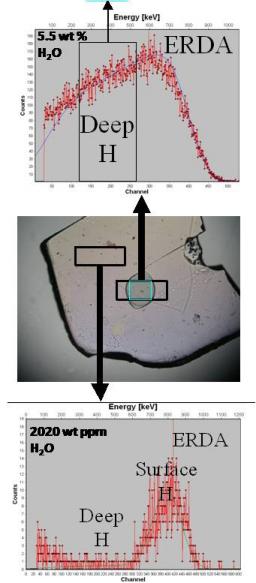

Pour pouvoir comprendre le fonctionnement de notre planète, il faut connaître la teneur en fluides (H2O, CO2...) dans les différents réservoirs terrestres (croute, manteau, noyau), les mécanismes et les flux d'échanges entre ces différents réservoirs. La teneur en eau, qui est le fluide principal, dans les échantillons géologiques est donc une donnée cruciale dans le domaine des Sciences de la Terre, l'eau ayant une influence fondamentale sur les propriétés physico-chimiques du manteau terrestre et de la croute. Des mesures d'hydrogène par ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) ont été effectuées à l'aide de la microsonde nucléaire du LEEL pour quantifier l'hydrogène dans des échantillons naturels (minéraux mantelliques, verres volcaniques et inclusions dans ces verres) ou synthétiques (élaborés en vue d'étudier les différents phénomènes, notamment dans les zones profondes de la terre pour lesquelles il n'est pas possible de prélever d'échantillons).

En parallèle, la teneur en eau a également été mesurée dans des échantillons de météorites martiennes. Outre une meilleure connaissance de la planète Mars elle-même, ces informations permettront d'effectuer un parallèle avec les mesures de roches similaires du manteau terrestre et, également, de déduire des indications sur l'histoire de la formation de la Terre.

Alors que la mesure d'échantillons contenant de l'ordre du % massique avait déjà été effectuée, l'amélioration du dispositif expérimental et du protocole de préparation des échantillons ont permis d'abaisser la limite de détection à 80 wt ppm H2O (10 wt ppm H ; 180 at ppm H), mesuré dans une olivine déshydratée. Le dosage de l'hydrogène a pu être étendu aux NAMs (Nominaly Anhydrous Minerals), ouvrant de nouvelles perspectives d'études.

Considérée maintenant comme une méthode de référence, l'ERDA a été utilisée pour déterminer les coefficients de calibration utilisés pour les mesures par spectroscopie infra-rouge (FTIR) ainsi que pour les mesures par sonde ionique (SIMS)

Lors d'un APRP, le cœur du réacteur est vidangé. Le refroidissement n'étant plus assuré, la température de gaine monte très rapidement, puis décroît lentement, la réaction en chaîne n'étant plus entretenue. Après une durée variable en fonction du scénario d'accident, allant de quelques minutes à une demi-heure, il y a un renoyage du cœur. Cette situation a été simulée dans les laboratoires de DEN/DMN/SRMA par l'utilisation d'une gaine préhydrurée à 600 wt ppm H, représentative de la teneur en fin de vie du crayon. Elle est oxydée à 1200°C pendant 50 s, ce qui correspond à la montée en température. La trempe (renoyage du cœur) est effectuée après différents temps de refroidissement, représentatifs du scénario de l'accident. Les essais mécaniques effectués sur ces échantillons ont montré une grande différence des propriétés mécaniques de l'alliage en fonction de la température de trempe : alors qu'il est quasi-fragile lorsque la trempe a lieu à haute ou basse température, il y a une restauration de la ductilité autour de 600 et 700°C. Les échantillons ont donc été mesurés sur les mêmes régions par microsonde électronique au SRMA, pour la répartition de Zr, Sn, Fe, Cr et O, et sur la microsonde nucléaire pour Zr, Fe, Cr etH. Zr et Sn étant homogènement distribués, nous avons pu mettre en évidence la présence de zones très hétérogènes concernant les éléments d'addition, contenant d'une part Fe Cr et H, d'autre part O.

Contacts CEA : denis.lhote@cea.fr et francois.ladieu@cea.fr

La transition vitreuse est un phénomène commun à des systèmes très différents : liquides organiques simples que l’on surfond en abaissant leur température T bien au dessous de leur température de cristallisation, colloïdes dont on augmente la fraction volumique φ de particules en suspension… tous ces systèmes présentent des phénoménologies « voisines ». En particulier ils subissent tous un « ralentissement visqueux » spectaculaire : une variation modeste du paramètre pilotant la transition (T ou φ) entraine une augmentation gigantesque du temps de relaxation τ du système, et donc de la viscosité. On définit conventionnellement la transition vitreuse par τ = 100s, pour signifier qu’alors le système est devenu « solide », il ne relaxe plus, tout au moins sur une échelle de temps macroscopique raisonnable.

L’universalité de la transition vitreuse, et le fait que τ atteigne des valeurs macroscopiques suggèrent que cette transition puisse avoir des points communs avec les transitions de phase. En particulier, la question d’une longueur de corrélation ξ qui augmente à mesure que l’on se rapproche de la transition a été posée sur le plan théorique. Cependant, contrairement aux transitions de phase usuelles, les spectres de diffraction (par exemple de neutrons) ne montrent aucune évolution spectaculaire lorsque l’on franchit la transition vitreuse. Ainsi, la croissance de cette longueur de corrélation pressentie ξ a finalement échappé à toute mise en évidence directe depuis plusieurs décennies.

La solution de ce problème pourrait résider dans la notion « d’hétérogénéités dynamiques » selon laquelle ce sont les évolutions dynamiques des Ncorr particules des régions de taille ξ qui sont corrélées: ce qui définit ξ n’est pas que tous ses constituants présentent un ordre spatial, mais c’est qu’ils bougent ensemble (ou plus généralement de façon corrélée). Pour tester cette idée il faut mesurer des observables « inhabituelles », à savoir la fonction de corrélation spatio-temporelle à 4 points (et non plus à 2 points) ou encore la susceptibilité non linéaire X3 (et non plus la susceptibilité linéaire).

Il a été recemment prédit que la susceptibilité non linéaire (adimensionnée) X3 était directement proportionelle à Ncorr. Nous avons conçu et mis au point une expérience de mesure de la susceptibilité non linéaire où l’on applique une tension aux électrodes d’un condensateur contenant le liquide surfondu, à une fréquence fondamentale ω tandis que la détection du courant I3ω se fait à la fréquence triple 3ω. Notre expérience utilise un montage original en pont permettant de s’affranchir de toutes les non linéarités des appareils de mesure, et d’atteindre une résolution I3ω /I1ω de 10-7, nécessaire pour la mesure des effets non linéaires recherchés. La figure, extraite de la référence [1], montre, pour le cas du glycérol, la variation en fréquence de la susceptibilité non linéaire X3 pour 5 températures juste au dessus de Tg = 190K. A T fixée, X3 est maximale pour une fréquence de l’ordre de 1/τ (les flèches de couleur correspondent à ω ~1/τ) : ceci traduit que les corrélations ne survivent que durant un temps de l’ordre de τ -ensuite le liquide coule, détruisant les corrélations et en construisant de nouvelles-. Par ailleurs, la hauteur de la bosse de X3 est proportionnelle à Ncorr, via un facteur (inconnu) dont on peut assurer théoriquement qu’il ne dépend pas de la température. On voit sur la Figure que la hauteur de la bosse de X3 augmente lorsque T → Tg : ceci donne, pour la première fois, directement accès à la croissance de Ncorr lorsqu’on abaisse la température. Le caractère modeste de l’augmentation de Ncorr en température (40% entre 225K et 194K) peut surprendre : en fait, il est très raisonnable de penser que ceci est suffisant pour augmenter τ de 6 ordres de grandeur car Ncorr entre dans la valeur de l’énergie d’activation donnant τ. Cette variation de Ncorr est d’ailleurs proche de celle trouvée par d’autres méthodes, plus indirectes, basées sur la dépendance en température de la susceptibilité linéaire (voir page sur le linéaire).

Qualitativement, ceci permet de rapprocher la transition de vitreuse du cadre général des transitions de phase, et donc de comprendre l’ubiquité de la phénoménologie de la transition vitreuse. En effet, les particularités moléculaires propres à chaque liquide deviennent de moins en moins importantes lorsqu’on abaisse la température, à cause de la croissance de Ncorr qui est l’échelle pilotant la physique du système.

[1] Evidence of growing spatial correlations at the glass transition from nonlinear response experiments

C. Crauste-Thibierge, C. Brun, F. Ladieu, D. L’Hôte, G. Biroli, J.-P. Bouchaud, Phys. Rev. Lett, 104, 165703, (2010).

Collaboration :

- 1SPEC (CNRS URA 2464), DSM/IRAMIS CEA Saclay, Bâtiment 772, F-91191 Gif-sur-Yvette France

- 2Institut de Physique Théorique, CEA, (CNRS URA 2306), 91191 Gif-sur-Yvette, France

- 3Science Finance, Capital Fund Management, 6, Bd. Haussmann, 75009 Paris, France

En mettant des nanoparticules magnétiques en suspension dans un liquide, on obtient un ferrofluide. Ce dernier a les propriétés mécaniques d’un liquide et celles d’un matériau magnétique à température élevé (paramagnétisme). Les ferrofluides ont de nombreuses applications, par exemple dans les technologies aérospatiales, le transfert de chaleur ou la médecine. Au-delà de ces applications, les physiciens s’intéressent à ces assemblées de nanoparticules magnétiques (en interaction ou non) en suspension car elles peuvent être utilisées pour étudier certains problèmes fondamentaux de physique statistique.

Nous proposons une étude expérimentale de la transition vitreuse des liquides moléculaires en utilisant des ferrofluides (Fig. 1). Lorsqu’ils sont progressivement refroidis, certains liquides (e.g. glycérol ou huile hydrocarbonée) ne cristallisent pas : ils restent dans un état de liquide surfondu et, si le refroidissement est poursuivi, ils présentent le phénomène de transition vitreuse pour une température Tg en dessous de laquelle ils ne coulent plus. Que se passe-t-il à cette transition ? Pour aussi ancienne qu’elle soit, cette question n’est toujours pas résolue actuellement. Une de ses problématiques centrales est celle d’hétérogénéité dynamique : le liquide serait une juxtaposition de zones rapides ou lentes de taille nanométrique. Ceci devrait avoir des conséquences importantes sur la mobilité rotationnelle des nanoparticules magnétiques en suspension (Fig 2). Nous visons à sonder cette transition à l’aide de mesures de susceptibilité magnétique en ac grâce à un magnétomètre à SQUID (Superconducting quantum Interference Device). Les expériences projetées feront appel aux techniques de basses températures, magnétométrie ultra-sensible, mesures faible niveau, acquisition automatisée, analyses statistiques de données, etc.

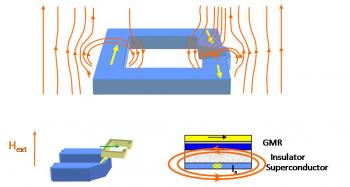

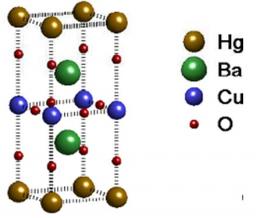

Measurements of very weak field (down to the femtotesla range) have been mainly addressed by low-Tc SQUIDS. We have proposed in 2004 the principle of a new sensor, based on spin-electronics, to offer extremely good sensitivity for measurements of magnetic fields over a wide range of frequency (dc to hundreds of MHz).

These sensors, called mixed sensors, are based on the association of a sensitive field sensor (Giant Magnetoresistance or Tunnel Magnetoresistance) and of an efficient flux-to-field transformer. The transformer is a cm size superconducting loop containg a micron size constriction. When an external field is applied perpendicular to the loop, a supercurrent is generated, to prevent the entrance of the field in the loop. This supercurrent reaches a very high density when passing through the constriction. The stray field lines due to this current can be locally hundreds to thousands times larger than the applied field. If one locates a GMR or TMR element on top or below the constriction, it will collect this locally enhanced field lines and a change in the resistance of the GMR (TMR) element can be measured (see Figure 1).

This device is fully made out of thin film technology, and can be either using a low-Tc (typically Nb) loop or a High-Tc (YBaCuO) loop. In the first case, liquid helium cooling is required whereas in the second one only nitrogen cooling is necessary.

Cindy Lynn ROUNTREE,

Coll: Mehdi TALAMALI, Damien VANDEMBROUCQ, (Laboratoire PMMH, ESPCI, Paris,)

Elisabeth BOUCHAUD (CEA-SPEC)

Stéphane ROUX (LMT, ENS-Cachan/CNRS-UMR 8535/Université Paris VI)

Recently many scientists have dedicated an enormous number of research hours to understanding the structure, the dynamics and the mechanical properties of amorphous material, but despite this effort they remain ill-understood. Unlike the plasticity of crystalline materials, the plasticity of glasses cannot be defined unless a completely novel description is introduced. We have employed the fabric tensor which is commonly used in granular physics and more recently in foams to reveal irreversible deformation in glasses. This work shows how the structure of silica can be irreversibly modified by the application of an external shear stress: under shear plasticity a non-reversible anisotropy sets in and appears stable. Thus providing a new interpretation of the small scale plasticity of glass; as revealed by the fabric tensor, which, to the best of our knowledge, has never been used in this context.

C. L. Rountree, D. Vandembroucq, M. Talamali, E. Bouchaud and S. Roux Plasticity-Induced Structural Anisotropy of Silica Glass Physical Review Letters 102, 195501 (2009)

La radiolyse, et plus généralement la "Chimie sous Rayonnement", est étudiée au sein de l’IRAMIS en interaction avec de nombreuses autres unités du CEA.

La rupture des liaisons chimiques causée par le fort dépôt d’énergie des rayonnements ionisants dans des matériaux tels que l’eau, les polymères, les liquides ioniques… provoque à long terme la formation de molécules (hydrogène moléculaire, eau oxygénée, acide chlorhydrique…) dont il faut connaître les rendements de production. La chimie qui se déroule quelques picosecondes après le passage du rayonnement est décisive pour le devenir des espèces chimiques. Le Laboratoire de Radiolyse s’intéresse tout particulièrement aux thématiques suivantes :

- Les conditions extrêmes de température et de pression qui sont souvent les conditions réelles de fonctionnement des réacteurs nucléaires,

- Les événements primaires en radiolyse des milieux concentrés ou soumis aux rayonnements de particules lourdes (alpha, protons, ions lourds),